Après avoir menacé le Canada de tarifs illégaux, et même d’annexion, le président Donald Trump a retourné sa veste en lui accordant un « sursis » de 30 jours.

Cette pirouette fait suite à un entretien téléphonique entre les deux chefs d’État au cours duquel Justin Trudeau s’est engagé à renforcer la sécurité frontalière.

Si le Canada y gagne en marge de manœuvres, la grande question sur le long terme sera de déterminer comment gérer Donald Trump et la descente des États-Unis vers l’autoritarisme.

Les premières réponses semblent s’articuler autour de deux politiques : augmenter le commerce avec les autres pays et renforcer le commerce interprovincial.

Dans cette conjoncture, le Canada doit réduire sa dépendance de l’économie américaine, comme je l’ai déjà affirmé. Mais ce rééquilibrage entraînera des coûts importants et suppose une transformation fondamentale de la façon dont les Canadiens pensent et organisent leur pays, à commencer par son économie.

Le retour de la troisième option

La crise actuelle n’est pas une première historique. Il y a plus de 50 ans, des préoccupations similaires ont donné lieu à un grand débat politique dit de la « troisième option ».

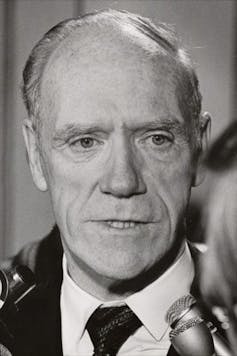

L’expression émane d’un énoncé de politique formulé en 1972 par Mitchell Sharp, alors secrétaire d’État aux Affaires extérieures, dans un document intitulé « Relations canado-américaines : choix pour l’avenir ». La politique internationale traversait alors une période de transition et les Américains revoyaient leur conception de l’intérêt national.

Mitchell Sharp proposait de reconsidérer les relations canado-américaines. Si les Canadiens reconnaissaient les avantages des liens avec leur voisin, disait-il, ceux-ci exprimaient cependant une certaine défiance quant aux orientations américaines en réclamant des mesures pour renforcer l’indépendance économique du Canada.

Dans des termes très semblables à ceux d’aujourd’hui, Mitchell Sharp affirmait que la question centrale était de savoir si la dépendance canadienne envers les États-Unis imposerait une « pression ingérable » sur le concept d’une identité canadienne distincte, voire sur l’indépendance canadienne.

Les choix offerts par Sharp sont les mêmes qu’aujourd’hui :

Maintenir les liens existants en apportant des ajustements politiques mineurs

S’orienter vers une intégration plus étroite avec les États-Unis

Exercer une stratégie pour renforcer l’économie canadienne et réduire sa vulnérabilité

De trois options à une seule

Son analyse était très claire quant aux coûts et avantages du libre-échange (l’option 2). Quant aux avantages, la prospérité économique serait plus facile à atteindre par une intégration plus étroite. Ce fut d’ailleurs l’argument décisif en 1988 lors du débat sur l’accord de libre-échange canado-américain.

Mais Sharp nous avait prévenus avec prescience : un tel accord deviendrait « presque irréversible » parce que les deux économies deviendraient tellement imbriquées que toute tentative de les séparer coûterait très cher.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Or, les États-Unis se sont toujours donné le droit de redéfinir la relation comme bon leur semble. En 2001, en réponse aux attentats du 11-septembre, le gouvernement américain avait priorisé la sécurité plutôt que la prospérité. Et 24 ans plus tard, c’est ce qui se passe à nouveau.

Comme en 2001, la tentation d’une intégration plus poussée demeure forte pour les Américains. Mais les risques sont encore plus grands de nos jours. Donald Trump fragilise la démocratie américaine et exhibe des tendances prédatrices, pour ne pas dire impériales.

Dans le climat de peur qui règne désormais parmi les élites américaines, le Canada a déjà du mal à recruter ses habituels alliés pour lutter contre les tarifs douaniers. Dans ce contexte, choisir de s’intégrer plus profondément dans l’économie américaine tout en perdant de l’influence politique ne ferait qu’empirer les choses.

Et on ne parle même pas ici des enjeux moraux associés à une collaboration avec un pays qui établit actuellement un camp de concentration pour les immigrants à Guantanamo.

Les gouvernements autocratiques pousseront toujours leur avantage de manière tyrannique. Répondre à leur moindre ultimatum est le moyen assuré de céder l’autonomie canadienne morceau par morceau. Par conséquent, la première option — le maintien du statu quo — n’est pas non plus envisageable.

Il reste donc la troisième option.

Le péril mortel qui guette le Canada

Se voyant bousculée, toute la classe politique canadienne juge soudain cette troisième voie nettement plus attrayante. Malgré l’existence d’un traité de libre-échange, l’incertitude toxique introduite par Donald Trump a rendu le commerce transfrontalier plus coûteux pour les entreprises.

Si Donald Trump maintient sa menace et continue d’attaquer l’état de droit, le marché américain deviendra nettement moins intéressant.

Mais les actions du président américain mettent en relief un nouveau danger auquel le Canada est désormais exposé.

En 1972, Mitchell Sharp reconnaissait que des valeurs communes étaient l’assise de relations canado-américaines fructueuses. En d’autres termes, pour qu’une troisième option puisse fonctionner, les relations entre les deux pays se devaient d’être « harmonieuses ». Même s’il envisageait des moyens de réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis, il n’a jamais douté que les deux voisins formaient des « sociétés largement compatibles ».

Cette base commune — fondée sur le partage d’un large éventail d’intérêts, de perceptions et d’objectifs — a longtemps permis au Canada de tracer sa propre voie tout en maintenant des relations productives avec les États-Unis.

Aujourd’hui, cette prémisse ne tient plus. Les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, se comportent comme une puissance impériale expansionniste faisant peu de cas du droit international.

C’est le drôle de tango qu’il faudra danser. La géographie oblige le Canada à entretenir des relations avec un voisin malaisant, mais l’absence de valeurs communes complique sérieusement le maintien d’une relation saine et productive.

Le coût de la démocratie

Comme le reconnaissait Mitchell Sharp, la troisième option aura un coût. Elle nécessitera une « stratégie délibérée, globale et à long terme » d’une ampleur inégalée depuis les années 1960. Elle se traduira par des impôts plus élevés, par davantage d’interventionnisme et, à l’étranger, par un degré d’implication qui dépassera tout ce qu’a pu faire le Canada depuis longtemps.

Et le Canada devra agir sans trop contrarier un voisin dont il ne partage plus les valeurs — un changement que même les plus ardents nationalistes canadiens reconnaissent comme étant nécessaire à l’indépendance du Canada.

Pour que cette troisième option devienne viable, les Canadiens devront adopter une identité canadienne indépendante fondée sur le respect de la démocratie, du pluralisme, de l’État de droit et des droits de l’homme. Ils devront également faire consensus sur le rejet de l’autoritarisme américain.

Les Canadiens, poussés malgré eux vers une troisième option désormais considérée comme la « moins pire », devront cependant accepter qu’il y ait un prix à payer pour l’indépendance et la démocratie.