« Vous êtes les prochains », a déclaré un historien russe que j’ai interviewé en 1993 à propos de l’effondrement de l’Union soviétique qui a eu lieu fin 1991. J’étais un étudiant américain à Saint-Pétersbourg, et il faisait référence aux États-Unis.

Son raisonnement s’appuyait sur une théorie démographique pseudoscientifique qui finirait par trouver grâce aux yeux du Kremlin, mais ce qui m’a le plus frappé à l’époque, c’est l’espoir avec lequel il s’exprimait.

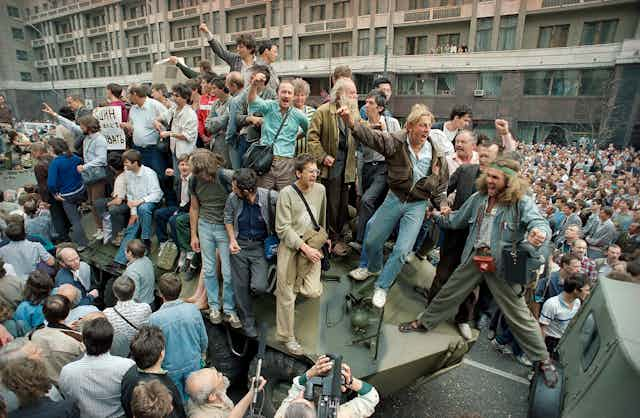

Si cet homme est toujours en vie, il doit penser que l’avenir lui a donné raison. Le retrait actuel des États-Unis de leurs engagements dans le monde — du démantèlement de l’USAid à l’abandon des alliés européens — constitue une renonciation comparable, dans l’histoire récente, aux retraits unilatéraux de Mikhaïl Gorbatchev d’Afghanistan, d’Europe de l’Est et d’autres pays de 1988 à 1991, juste avant l’effondrement de l’Union soviétique.

Ces deux volte-face en matière de politique étrangère s’accompagnent de profonds changements dans les fondements idéologiques des pays concernés.

Les signifiants-maîtres fragilisés

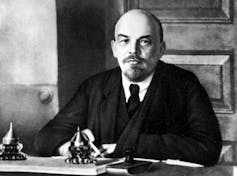

Gorbatchev a justifié sa « restructuration », ouperestroïka, en invoquant le père fondateur de l’Union soviétique, Lénine. Il l’a fait en soulignant que le Lénine historique avait modifié ses politiques de manière pragmatique en fonction des circonstances. Cette approche remettait en question le Lénine mythologique, héros infaillible dont les vertus ne pouvaient être contestées.

Alexei Yurchak, anthropologue américain d’origine russe, affirme que Lénine était le « signifiant-maître » du système soviétique.

Tant que le caractère sacré de Lénine n’était pas remis en cause, on pouvait faire référence à lui pour légitimer toute une série de politiques et d’actions. Toutefois, en envisageant le père de la révolution d’Octobre dans une perspective historique, son caractère sacré a disparu et il est devenu impossible pour les citoyens soviétiques de s’entendre sur les politiques et les actions légitimes. Cette crise de sens a rendu certains problèmes politiques, économiques et sociaux chroniques soudainement dévastateurs.

Le signifiant-maître des États-Unis est sa Constitution, conservée révérencieusement à Washington D.C., comme le corps de Lénine à Moscou. Cependant, sous la présidence de Donald Trump, les violations de la Constitution sont devenues monnaie courante, et le pouvoir législatif fédéral s’est montré peu enclin à protéger ses pouvoirs contre les empiétements de l’exécutif. Comme Lénine sous Gorbatchev, il semble que le centre sacré du système politique américain ait été fragilisé.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

La constitution, en tant que document écrit, est plus facile à interpréter que les pensées d’un mort. Cependant, l’avantage de Lénine était qu’il pouvait incarner des traits considérés comme vertueux dans le système soviétique. Où les Américains pourraient-ils trouver le même type de guide ?

Pendant la majeure partie de l’histoire des États-Unis, c’est George Washington, premier président à avoir prêté serment de respecter la Constitution, qui a tenu ce rôle.

Les États-Unis de George Washington

En tant que héros de la guerre d’Indépendance, Washington aurait pu devenir roi.

Des officiers de l’armée, frustrés par le peu de pouvoir accordé au gouvernement central après la guerre par les Articles de la Confédération, ont envisagé un coup d’État. Washington — le commandant en chef de l’armée — aurait pu mener le renversement (comme Oliver Cromwell l’avait fait ou comme Napoléon Bonaparte le ferait plus tard).

Washington rejette l’idée et, après la capitulation britannique de 1783, il cède le pouvoir au Congrès.

En 1789, après la ratification de la Constitution comme solution juridique aux problèmes de la Confédération, Washington est élu président à l’unanimité. Après deux mandats, il refuse de se présenter pour un troisième mandat.

Washington soulignait souvent l’importance de l’habitude chez les humains et estimait que, s’il s’accrochait au pouvoir, les Américains risquaient de ne pas s’accoutumer à une alternance pacifique et régulière à la tête du pays. En se retirant, il a transféré une grande partie de la vénération dont il avait fait l’objet sur la Constitution.

Commémorer Washington

Les Américains ont commencé à célébrer l’anniversaire de Washington, le 22 février, de son vivant. Le Congrès américain en a fait un jour férié fédéral dès 1879, dans le but de souligner l’exemple de service public désintéressé et de respect de l’État de droit que « le père de son pays » avait incarné.

C’est resté ainsi jusqu’en 1971.

Cette année-là, la loi sur les jours fériés du lundi est entrée en vigueur. Adoptée en 1968 à la demande du lobby des entreprises, qui voyait dans les fins de semaine de trois jours une occasion de réaliser des ventes, cette loi a déplacé la commémoration de l’anniversaire de Washington au troisième lundi de février.

Comme de nombreux États célébraient également l’anniversaire d’Abraham Lincoln et que la nouvelle date tombait entre ceux de Lincoln et de Washington, on a commencé à parler du « jour des présidents ». L’adoption de ce terme par les publicitaires et les fabricants de calendriers à l’échelle nationale dans les années 1980 lui a conféré un caractère officiel.

Le changement de nom a bien sûr affaibli le lien entre le jour férié et Washington et, dans la mesure où cette fête est considérée comme autre chose qu’une journée consacrée aux achats, elle est désormais associée à tous les présidents. Peu d’Américains savent que le jour férié fédéral reste officiellement celui de « l’anniversaire de Washington ».

Les dangers de la mythification

Ce changement a coïncidé avec une vague d’historiographie révisionniste qui a mis en évidence le fait que Washington, propriétaire d’esclaves, n’était pas sans défaut.

Toute historiographie est révisionniste étant donné que les historiens revoient les interprétations existantes sur la base de nouvelles informations. Les personnes qui souhaitaient une idole parfaite ont compris que Washington ne correspondait plus à cet idéal à moins de maquiller les faits historiques.

Les analyses historiques donnent souvent lieu à des guerres culturelles, où aucun des deux camps n’est prêt à accepter que quelqu’un puisse être admirable, tout en étant condamnable à certains égards.

Cependant, dans l’Union soviétique, la plupart des citoyens ont eu du mal à considérer Lénine d’un point de vue historique, car dans ce régime dictatorial, il n’a pas été possible d’organiser un débat public ouvert basé sur des informations factuelles.

La dictature repose sur une vision mythologique qui vénère les héros et ignore les contradictions entre les déclarations officielles et la réalité. Ainsi, au début des années 1990, les Russes n’ont pas réussi à établir l’État de droit parce qu’ils n’ont pas su se défaire de l’habitude de mythifier qui les a amenés à faire passer la personnalité avant la politique.

Celui qu’ils ont choisi comme premier président de la Russie indépendante, Boris Eltsine, n’avait pas le même respect de l’État de droit que Washington.

Perdre Washington de vue

Grâce à Washington, les États-Unis ont connu un bon départ. Cependant, en cessant de commémorer à l’échelle du pays son respect exceptionnel de l’État de droit, les Américains ont raté une occasion d’exercer une pensée historique dans la sphère publique.

Non seulement la pensée mythologique s’est imposée, mais il est désormais possible pour un président de se présenter comme un monarque et de s’inspirer de Napoléon, comme le fait Donald Trump.

La Constitution — le signifiant-maître des États-Unis — a perdu sa capacité à unir les citoyens autour d’une signifiance commune.

Le pays de Washington sera-t-il le prochain ?