Plusieurs élections doivent bientôt avoir lieu au Canada, que ce soit au provincial en Ontario, ou au fédéral ce printemps.

On peut à cet égard se demander si les mèmes s’immisceront dans le processus électoral comme ce fut le cas cet automne lors de la campagne présidentielle américaine. Comprendre les effets que les mèmes ont exercés sur cette course nous offre à cet égard peut-être un précieux éclairage sur ce qui nous attend.

Les mèmes peuvent être définis comme des artefacts numériques (images, sons, vidéos, par exemple) qui se répandent rapidement sur Internet, car ils sont, dans la plupart des cas, réaffichés, modifiés ou recontextualisés par des membres du public. De manière plus large, ils font partie d’une expérience socioculturelle et identitaire organique partagée par un grand nombre d’utilisateurs.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce ne sont pas seulement les partisans démocrates et républicains qui ont fait la promotion de ces contenus numériques particuliers, mais aussi les organisations de campagne elles-mêmes, et parfois, les candidats à la présidence, soit la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.

Dans la mesure où il s’agit de l’une des premières campagnes dans laquelle les mèmes ont joué un rôle de premier plan dans la conversation politique, il importe de s’interroger sur les conséquences de la profusion de ce type de contenu et de leur impact grandissant sur le déroulement et le ton des campagnes électorales démocratiques.

Respectivement professeurs spécialisés en communication politique et médias socionumériques à l’Emerson College et à l’Université du Québec à Trois-Rivières, nous avons observé une manifestation croissante des mèmes dans plusieurs facettes de la communication politique contemporaine.

Ils permettent d’atteindre plusieurs objectifs, dont mettre en lumière des thèmes de campagne spécifiques, comparer et opposer différentes positions politiques, influencer la couverture médiatique de la campagne et l’agenda des conversations publiques, promouvoir des aspects du parcours personnel et professionnel des candidats, ainsi que critiquer et attaquer les adversaires politiques.

Ils peuvent gagner en popularité rapidement en raison de leur pertinence immédiate, de leur circulation au sein de réseaux socionumériques ou identitaires spécifiques, de leur ton sarcastique et/ou négatif, de leur caractère divertissant et de leur aspect visuel frappant.

Quand les mèmes s’invitent en politique

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la manière dont ils peuvent alimenter la polarisation politique et, dans certains cas, les discours extrêmes et les sentiments haineux au cours des dernières années. Toutefois, peu d'entre eux se sont intéressés aux dynamiques sous-jacentes qui expliquent leurs impacts sur le discours politique public.

À bien des égards, grâce aux mèmes et à d’autres contenus numériques, des éléments de la culture populaire, identitaire et numérique se sont imposés comme un aspect central du discours politique contemporain, y compris durant diverses élections au cours des quatre dernières décennies.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Les acteurs politiques évoluent dans un paysage médiatique de plus en plus dense et complexe. Dans ce contexte, ils se tournent vers le contenu culturel pour rejoindre et mobiliser différents publics, ainsi que pour engager avec eux un dialogue de manière plus personnelle, affective et mémorable.

L’insertion de références à la culture populaire, identitaire et numérique dans les messages politiques, ou la méméification du politique, présente plusieurs avantages. Nous en dénombrons notamment trois.

Connecter avec ses partisans

Tout d’abord, elle peut permettre aux acteurs politiques de se démarquer et d’injecter de la pertinence, un certain degré de proximité, un côté branché et des éléments d’actualité dans leur communication publique. En liant leurs discours à des phénomènes culturels en vogue, ils sont en mesure de capturer l’attention du public et de maximiser leur exposition à leur message.

Par exemple, la campagne de Kamala Harris à l’élection présidentielle de 2024 aux États-Unis s’est régulièrement appuyée sur des phénomènes culturels en vogue pour réorienter son message et le rendre plus accessible aux jeunes. Elle a notamment fait référence au mème « brat summer » inspiré par la publication de Charli XCX sur la plate-forme X et son album à succès intitulé « Brat ».

Read more: Kamala Harris et TikTok : le secret de la viralité a-t-il été percé ?

Ce mème – partagé par les comptes « Kamala HQ » de sa campagne sur différents médias socionumériques, les médias traditionnels et par ses partisans – a été utilisé pour attirer l’attention sur ses partisans et les mobiliser durant la phase de lancement de sa campagne en juillet 2024.

D’autres mèmes ont également gagné en popularité, notamment le mème « coconut tree », basé sur l’un des discours de Kamala Harris à la Maison-Blanche en 2023. Ce dernier a été repartagé par un grand nombre de ses partisans.

L’utilisation des mèmes dans le discours politique peut toutefois poser des défis de taille pour les candidats et leur organisation. Par exemple, bien qu’ils permettent de mobiliser certains groupes d’électeurs, ils peuvent également semer la confusion au sein d’autres groupes qui ne sont pas au fait des courants culturels qui sont à l’origine des mèmes.

Démocratiser le message

L’utilisation de marqueurs culturels dans la communication politique peut contribuer à simplifier les messages en les rendant plus simples, accessibles et digestes.

Plus précisément, ils peuvent aider à mettre en évidence certaines facettes des messages et à les rendre plus persuasifs grâce à l’utilisation de différents mécanismes de communication, y compris l’exagération ou l’humour.

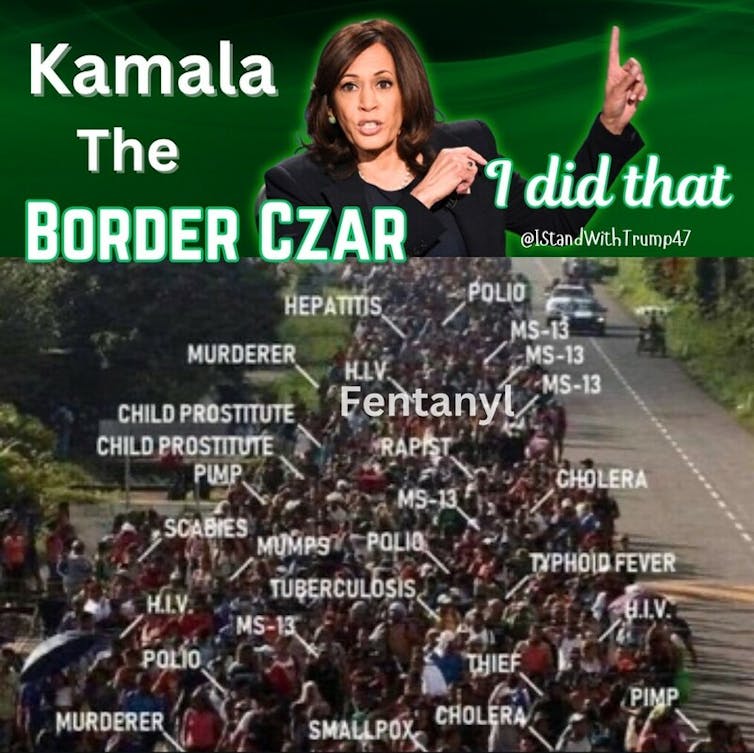

Par exemple, Donald Trump et ses alliés politiques ont régulièrement eu recours à des mèmes percutants, souvent créés et partagés par les membres du public, pour souligner la hausse du coût de différents biens et services, tels que les produits dans les épiceries, ou pour commenter l’impact des politiques d’immigration aux États-Unis en faisant référence à la population immigrante haïtienne dans la ville de Springfield en Ohio.

De même, plusieurs mèmes ont été partagés par Donald Trump et ses partisans, dont le milliardaire Elon Musk, pour mettre de l’avant ses relations étroites avec des personnalités politiques influentes, ainsi que des aspects de sa personnalité, afin de montrer sa fermeté et sa capacité à assumer un poste d’élu aux États-Unis.

Mobiliser ses partisans

Enfin, les éléments de la culture peuvent aider à mobiliser les membres du public en support à des politiques publiques ou de priorités partisanes.

À cet égard, les campagnes de Trump et de Harris ont fréquemment utilisé des mèmes comprenant différents symboles culturels et identitaires pour présenter les positions de leurs adversaires comme dangereuses, et par extension, pour laisser entendre qu’ils ne sont pas aptes à occuper des fonctions politiques importantes.

La campagne de Trump a aussi eu recours à des appels culturels liés à des émotions spécifiques, notamment la peur, pour convaincre le public de voter contre Kamala Harris le jour de l’élection.

Read more: Kamala Harris subit les vieux réflexes du double standard

Les mèmes et la politique, un mariage dans la durée ?

Dans un contexte où les formes plus conventionnelles d’expression partisane sont en déclin, les mèmes sont susceptibles de devenir un élément encore plus probant du discours politique public.

Par exemple, depuis le 6 novembre 2024, Elon Musk et d’autres partisans de Donald Trump redoublent d’efforts pour utiliser des contenus mémétiques afin de donner de la visibilité et de faire valoir leurs arguments politiques. Le discours basé sur les mèmes permet aux individus et aux organisations d’être engagés sur le plan politique de manière plus réactive, affective et influencée par leurs styles de vie, en dehors des normes d’engagement plus conventionnelles.

Cette tendance façonne également la façon dont le public perçoit, comprend et participe à la politique. Elle devrait s’intensifier alors que les médias socionumériques occupent une place plus importante dans la diète informationnelle des membres du public et que l’audience des médias traditionnels est en déclin.

Les mèmes peuvent également influencer les conversations politiques hors ligne, démontrant ainsi qu’ils ont un impact sur l’ensemble de la politique moderne.

Alors que cette dynamique se manifeste dans plusieurs pays, il sera possible au cours de la prochaine année d’évaluer ses conséquences. Diverses élections doivent en effet avoir lieu, que ce soit au Canada, en Allemagne ou au Chile, et lors desquelles les mèmes, qu’on le veuille ou non, pourraient y prendre part.